Владимир Фролов – мозаичист, чье имя гремело на всю Российскую Империю и СССР. Но больше он известен москвичам: именно в его мастерской созданы панно для станций метро «Маяковская», «Автозаводская» и «Павелецкая». Мозаики двух из них он заканчивал во время Великой Отечественной войны.

Но почему именно в ноябре мы решили разобраться в этой истории?

Потому что именно в этом месяце исполнится 79 лет с открытия станции метро «Новокузнецкая» в 1943 году. А как именно связаны мозаичист Фролов из Санкт-Петербурга и остановка на зеленой линии подземки в Москве — читайте ниже.

Семья Владимира Фролова – потомственные мозаичисты. Его отец и брат еще в 1890 году открыли первую в России частную Мастерскую декоративной мозаики.

Среди главных работ семьи художников – картины для Исаакиевского собора и убранство храма Воскресения Христова в Санкт-Петербурге, более известного как Спас на Крови.

Сам Владимир – Фролов-младший – возглавил мастерскую в возрасте 26 лет после смерти брата. Так начался его путь профессионального мозаичиста. И действительно, до революции имя Владимира Фролова гремело на всю Россию. Он создавал лучшие мозаики в стране, собрал уникальную коллекцию декоративно-прикладного искусства.

Однако после Октябрьской революции мозаику посчитали излишне религиозной и запретили. В 1918 году мастерскую художника закрыли. Теперь Фролов мог творить только при Академии Художеств.

Реабилитировать это сложное искусство смог тоже Владимир Александрович, но уже после 1925 года. Ему помог архитектор Алексей Щусев – создатель мавзолея Ленина.

Он поставил условие: траурный зал должен быть выполнен только в смальте и только Фроловым. На эту работу мастер потратил самое дорогое, лучшее цветное стекло, которое когда-то предназначалось для работ, заказанных императором Николаем II. С тех пор мозаику официально признали в Советском Союзе.

Но главными работами для Фролова стали панно для станций метро «Донбасская» и «Завод им. Сталина». Конечно, сейчас вы не найдете их на карте метро, потому что они были переименованы. Теперь это «Павелецкая» и «Автозаводская» Замоскворецкой линии.

Название проектируемой станции «Донбасская» появилось из-за близости вокзала, с которого в Донецк уходили поезда. Архитекторы братья Веснины решили превратить эту станцию в «Музей Донбасса». Для этого они заказали панно художнику Александру Дейнеке и мозаичисту Владимиру Фролову. У них на счету уже была прекрасная станция «Маяковская».

На панно для будущей «Павелецкой» хотели изобразить небо. Темой мозаик стала «Донбасс – Всесоюзная кочегарка». Но кроме кочегаров и шахтеров, там должны были быть представлены разные стороны мирной и прекрасной донецкой жизни.

В 1940 году Александр Дейнека в Москве нарисовал 14 картонов, отправил их Владимиру Фролову в Ленинград. Там уже пожилой мастер начал выкладывать по ним мозаику.

Также одновременно шла работа над панно для станции «Завод им. Сталина» («Автозаводская»).

Но вскоре началась война. Фролову пришлось творить в условиях блокады. Зимой 1941-1942 годов ему было уже 68 лет. Мастер работал, умирая от истощения, в холоде, с забитыми фанерой окнами, при свете керосинки: ему выдали канистру керосина – больше ничем помочь не могли.

В конце 1941 Владимир Александрович остался один в Академии Художеств – остальные ушли, не вынеся безумной работы. А он знал, какой оттенок хранится под каким номером, поэтому мог работать вслепую. Руки были полуобморожены, работа шла медленно. Но мастер очень торопился: надо успеть к сроку!

Фролов складывал из кусочков разноцветной смальты чудесные, жизнерадостные картины изобилия, радости, сытости, молодости, здоровья. А затем отправлял свои работы по Дороге Жизни в Москву.

За три дня до смерти он переправил через Ладогу свои последние мозаики: радостное панно «Парад физкультурников» и семь картин о работе советских людей в тылу для московского метро. Это был конец января 1942 года. А 3 февраля мастера не стало.

Он умер от истощения в блокаде. Похоронили Фролова в общей братской могиле профессоров Академии художеств на Смоленском кладбище.

Что стало с мозаичными панно?

Путевые стены станции «Завод имени Сталина» («Автозаводская») планировалось украсить восемью смальтовыми мозаиками под общим названием «Советский народ в годы Великой Отечественной войны». Над эскизами работали художники Василий Бордиченко, Борис Покровский и Фридрих Лехт.

Владимир Фролов успел к открытию станции – 1 января 1943 года. Все восемь мозаичных панно о подвигах советского народа заняли свои места.

Но с «Донбасской» все оказалось не так просто. Война внесла свои коррективы. Для станции глубокого заложения такого типа нужны были особые металлоконструкции. Но тогда они оказались на временно оккупированной территории в Днепропетровске. Поэтому 1 января 1943 года участок до «Завода имени Сталина» открылся, но без «Донбасской».

Пропущенную станцию решили построить быстро и самым простым способом – без центрального зала с пилонным участком перед эскалаторами. Новый проект архитекторы Иван Князев и Алексей Душкин выполнили за несколько дней. Однако мозаикам в усеченном варианте не нашлось места, а станция превратилась в «Павелецкую».

Кстати, перронные залы на станции планировалось оставить с обнаженными тюбингами и покрасить, но рабочие не укладывались в сроки. В результате залы выполнили из цементных щитов. А иначе вариант оформления нынешней станции «Савёловская» Большой кольцевой линии метро мог появиться еще в 1940-е годы.

Куда же делись мозаики для «Донбасской» — «Павелецкой»? Семь из 14 установлены на потолке другой станции – «Новокузнецкая», еще одно панно разместили в ее вестибюле.

Когда архитектор станции Иван Таранов узнал, что из проекта убрали готовые панно Фролова, то забрал их на свою «Новокузнецкую».

Надежда Быкова, его жена и соавтор проекта, позже вспоминала:

«Мы заканчивали «Новокузнецкую» уже во время войны. Заготовленные для нее архитектурные детали были спрятаны в подвале. Муж вернулся в Москву из эвакуации раньше меня. В письме написал мне, что обнаружил оставшиеся не у дел прекрасные мозаичные плафоны Дейнеки, предназначавшиеся для «Павелецкой» и намеревается использовать их в нашей станции. Мне не хотелось отягощать мозаикой легкий свод, но я не успела отговорить мужа. Когда приехала в Москву, плафоны уже были установлены».

Зал «Новокузнецкой» оказался слишком мал для 14 панно, поэтому установили только восемь. Остальные бесследно исчезли. Но память о труде Владимира Фролова не исчезнет никогда. Теперь, проходя по «Новокузнецкой», поднимите глаза и вспомните блокадного художника.

А теперь покажем вам фотографии:

1. Убранство храма Воскресения Христова в Санкт-Петербурге, более известного как Спас на Крови. Работа семьи Фроловых.

2. План метро от 1945 года.

3. Проект станции «Донбасская», будущая «Павелецкая».

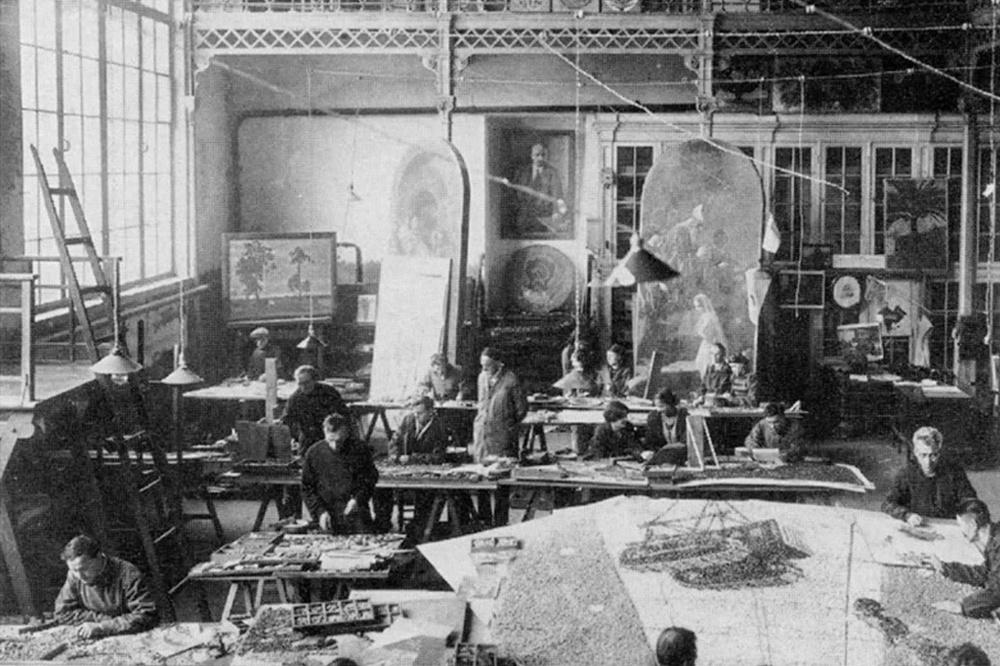

4. Мастерская Фролова до войны. Владимир Фролов — в центре.

5. Последние мозаики Владимира Фролова, которые он отправил в Москву по Дороге жизни.

6. Проект станции «Завод им. Сталина» или нынешняя «Автозаводская».

7. Открытие Замоскворецкого радиуса 1 января 1943 года.

8. Станция «Новокузнецкая» зеленой ветки метро, наши дни.

9. Общая братская могила профессоров Академии художеств на Смоленском кладбище, где похоронен Фролов.

10. Мозаики для «Автозаводской» и сам Владимир Фролов.

Автор текста — Мария Купцова

____________________________________________

А если вас что-то интересует, присылайте свои темы в предложку группы «Москва: новости, события, факты». Мы соберем материал и обязательно напишем об этом в нашей рубрике Утренняя история.

#утренняя_история@interestingmnews

Источники материала:

radiokp.ru, petersburglike.ru,

artchive.ru, drug-gorod.ru,

n-metro.ru/, photosight.ru,

putidorogi-nn.ru, stroi.mos.ru/photo_lines/vladimir-frolov-moza..